Las noticias falsas son los otros: la desinformación científica preocupa tanto a los conspiranoicos como a los más formados

La ciudadanía se interesa por temas científicos, especialmente aquellos relacionados con la medicina y la salud, pero se informa en las redes sociales, donde encuentra más bulos

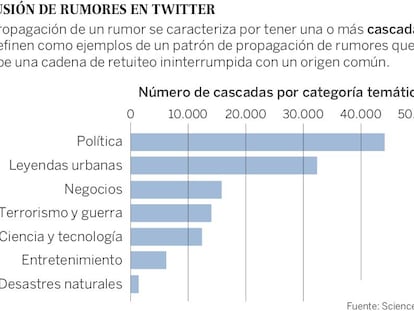

El público general es capaz de detectar la desinformación científica. Es más, cuando una persona desea informarse con rigor acerca de temas científicos, como la salud o alimentación, es consciente de que debe acudir a personal sanitario o profesionales cualificados para asesorarse. Sin embargo, la primera fuente de información es internet y las redes sociales, a su vez el principal canal donde se disemina la desinformación. Un 62% de los españoles encuestados señalan que es a través de estas aplicaciones donde han recibido información de dudosa calidad científica durante la última semana.

Son algunas de las conclusiones del Informe sobre la desinformación científica en España, de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), publicado hoy. “Pese a ser unas respuestas aparentemente contradictorias, es un problema de cómo se define desinformación”, explica la coautora del trabajo Celia Díaz Catalán, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, a EL PAÍS. “La mentalidad conspirativa va a considerar como información falsa todo lo que no se alinee con su postura”, asegura.

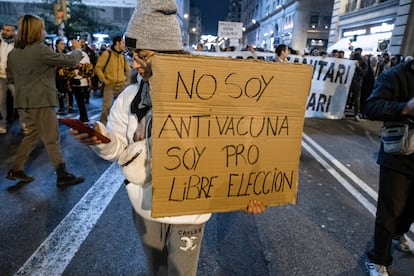

La investigadora se ha encontrado un gran recelo hacia las instituciones y a todo tipo de autoridad en el caso de los antivacunas, mientras que “hay una relación entre el consumo de medios clásicos como la televisión, radio o prensa con una mayor confianza en ellas”, sintetiza. Entre los consultados, la fuente más fiable es la radio, con un 58,2% de apoyo, seguida de cerca por las amistades y familiares (56,9%). Además, los medios a los que menos desinformación se asocia son la prensa escrita en papel (22%) y la radio (21%).

Reivindico un escepticismo sano con la información, que se pueda dudar sin rechazar el conocimiento científico ni acabes de conspiración en conspiración negándolo todo; de ahí lo de sanoCelia Díaz Catalán, Universidad Complutense de Madrid

Este trabajo sobre la propagación de la desinformación se encuadra dentro de la iniciativa Iberifier, un observatorio de medios digitales de España y Portugal, impulsado por la Comisión Europea. El coautor Pablo Cabrera Álvarez, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad de Essex (Reino Unido), ha señalado durante la presentación del informe cómo su encuesta denota “una preocupación en la sociedad por cómo la desinformación erosiona la credibilidad y confianza de las instituciones, pues siete de cada 10 personas está totalmente de acuerdo con que los bulos tienen la capacidad de manipular las creencias”. A menos formación académica, como tener solo estudios primarios, más inseguridad acerca de la información que se consume, ha indicado Cabrera en su ponencia.

En el informe se desarrolla este aspecto, con una paradoja: “La preocupación por la desinformación es mayor entre aquellos que apoyan las teorías de la conspiración sobre cómo funciona el mundo”, así como entre quienes confían más en las instituciones y presentan “un nivel de conocimiento científico alto”. El estudio asume que este peculiar resultado —que polos opuestos estén preocupados por la información falsa— se debe a los sesgos cognitivos de los participantes. En general, una de cada 10 personas no se siente nada segura de que la información que recibe sea veraz, un porcentaje que casi se duplica cuando se trata de gente que tiene estudios primarios o menos (18%).

La encuesta, que ha consistido en 2.100 entrevistas telefónicas a una muestra de personas mayores de 15 años residentes en España realizada este verano, apunta a un incremento en la confianza en los medios tradicionales, como son la televisión, la radio y la prensa generalista en tiempos de pandemia. Esto, para Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra y coordinador del proyecto Iberifier, se debe a que el “ruido y las múltiples fuentes de información” han provocado que se valore de nuevo las “voces autorizadas”.

En el trabajo se señala una tendencia clara: a mayor nivel educativo, más interés por recurrir a medios de verificación de información o fact checking como Maldita.es, que colabora con el proyecto. Pero en el cómputo general solo atraen a uno de cada cuatro españoles. Las personas mayores, por otro lado, están más expuestas a la desinformación, quizá por falta de “herramientas para evaluar la veracidad de lo que les ha llegado al móvil”, han expuesto en la presentación del trabajo. El perfil medio de alguien que cae menos en la desinformación —y que tampoco la propaga— sería una mujer joven y universitaria. Dos tercios de las personas que recibieron información dudosa señalan las redes sociales como principal fuente.

La alfabetización científica va de la mano de una mayor formación mediática. Es una vacuna a largo plazo: enfrentarse a la desinformación es una cuestión de democraciaRamón Salaverría, Universidad de Navarra y coordinador del proyecto Iberifier

Los autores del estudio han insistido en recomendar la alfabetización científica como forma de luchar contra la desinformación. La investigadora principal, Díaz, considera que un mayor conocimiento científico va de la mano de más cultura democrática, así como un fortalecimiento en la confianza en las instituciones, a las que considera “herramientas en paralelo”. En ese sentido, la mayoría de las personas muestran interés en temas como medicina y salud (68%), alimentación y bienestar físico (68%) y ciencia y tecnología (61%).

La profesora incide en la necesidad de un escepticismo sano a la hora de evaluar toda la información que llega al público, por cualquier vía: “Que se pueda dudar de una información sin que rechaces el conocimiento científico en su conjunto ni acabes en la conspiración por la conspiración negándolo todo”. “De ahí que lo llame sano”, abunda.

En las conclusiones del informe, los autores insisten en recomendar la creación de instituciones intermedias como forma de reforzar la verificación de la información, tanto para el público como para los periodistas, para que los profesionales de la información cuenten con fuentes rigurosas.

El profesor de la Universidad de Navarra considera esto un punto clave: “La alfabetización científica va de la mano de una mayor formación mediática, en saber cómo funcionan los medios. Esto es como una vacuna, una metáfora precisa, porque en este caso consiste en elaborar destrezas intelectuales a largo plazo: enfrentarse a la desinformación es una cuestión de democracia”.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.